Современные люди глядя на средневековые иконы. Тексты для тренировки написания сжатого изложения

Тексты для тренировки написания сжатого изложения

Составитель: ,

МБОУ «Амгинская СОШ№2 им. »,

Республика Саха (Якутия), с. Амга

Итоговая аттестационная работа для обучающихся 9 классов (с 2014г. – ОГЭ) состоит из трех частей. Первая часть (С1) включает 1 задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение).

Предлагаемая подборка текстов даст обучающимся дополнительную возможность для самоподготовки.

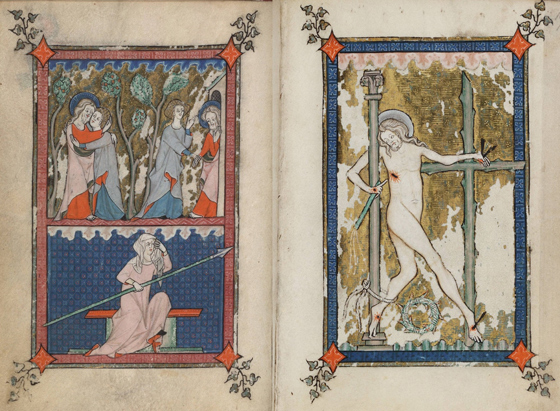

Современный зритель, глядя на средневековые иконы, обычно обращает внимание на их, так сказать, однообразие. Действительно, на иконах повторяются не только сюжеты, но и позы изображенных святых, выражения лиц, расположение фигур. Неужели древним авторам не хватало фантазии для того, чтобы разнообразить своей художественной выдумкой известные библейские и евангельские сюжеты?

Недостаток фантазии здесь ни при чем. Дело в том, что средневековый художник, изображая фигуры, лица и ситуации, стремился вовсе не к оригинальности. Наоборот, он старался следовать уже созданным произведениям, которые были признаны всеми за образец. Поэтому каждый святой на иконе наделялся именно ему присущими чертами внешности и даже выражением лица, по которым верующие могли легко найти его изображение в храме. Например, Николай Чудотворец на иконах всегда добродушен и с теплотой смотрит на зрителя. А вот лицо пророка Ильи по традиции изображалось суровым и непреклонным.

Такие образцы с течением времени превращались для живописцев в одобренные церковью каноны (слово «канон» по-гречески означает правило). А чтобы художники не ошибались, церковь создавала специальные руководства по иконописанию. В этих руководствах подробно объяснялись особенности лиц, цвета и одежд святых. В них также приводились цитаты из Библии, которые художники должны были воспроизводить на иконах. Пособия снабжались подробными рисунками.

Однако подобные «инструкции» требовались, в основном, начинающему живописцу или такому художнику, творческий потенциал которого был невелик. Подлинный же мастер писал икону без их помощи. Он, конечно же, не забывал следовать традиционным образцам, которые прекрасно знал, но они не сковывали его сил. Мастер мог иногда даже выйти за пределы установленных норм. Это не делало его произведения хуже.

Нелюбовь средневековых мастеров к внешней оригинальности, тяготение их к традиции вовсе не делало их работы внутренне бездушными и шаблонными. Художественные шедевры иконописцев до сих пор поражают нас своей духовной глубиной. Они говорят с нами через века, завораживают своей непреходящей красотой, зовут в мир высших ценностей.

Древнеримский зодчий Витрувий почти две тысячи лет тому назад «вывел» формулу, с помощью которой описал требования, предъявляемые к произведению архитектуры. Архитектурное сооружение должно быть не только красивым и прочным, но и отвечать требованию пользы, то есть соответствовать своему назначению.

Кстати, именно требование пользы, плохо, казалось бы, соотносимое с высоким искусством архитектуры, легло в основу многих архитектурных решений, ставших классическими. Ведь именно в зависимости от своего назначения здания имели ту или иную форму, размер, внутреннюю планировку, внешнюю композицию.

Приведем в пример отечественную традицию строить церкви с несколькими главами. Здесь проблема заключалась в том, чтобы создать достаточное освещение внутри здания во время церковных служб. Ведь каждый купол опирается на цилиндрический барабан с окнами, а окна служат для освещения внутреннего пространства храма. Чем крупнее церковь, тем больше нужно барабанов с окнами, чтобы ее осветить, а значит – и больше глав.

Настоящую литературу читать сложно. Она требует от читателя работы: осмысления, переживания, поиска. А еще воображения и фантазии: благодаря писателю мы оказываемся в особом мире, в котором возможно невозможное, и разгадываем его тайны. Однако чем больше внутренней работы проделывает читатель, тем больше он получает от общения с произведением.

Настоящая литература помогает жить полнее и интереснее. Более чутко отзываться на прекрасное и безобразное в жизни, строить отношения с другими людьми по гуманным законам жизни, видеть в происходящих событиях более глубокий смысл. Поэтому так важно в юности открыть для себя литературу, понять, что чтение – не обязанность, а счастливая возможность, которая есть у каждого из нас.

Для многих людей настоящее чтение начинается в школе с уроков литературы. На них получаем мы и наслаждение, и научение. Магией слов литература формирует и правит человеческую душу. Изложить содержание произведения, помнить даты жизни его создателя – все это, конечно, хорошо, но становится никому не нужным, если ты не прочитал самого произведения, не понял, почему оно прекрасно. Читать литературу – значит общаться с хорошими, серьезными и интересными книгами, которые могут стать частью твоего сознания и души.

(По Ю. Нагибину)

Велика роль книги в жизни людей. Без нее невозможно развитие образования и культуры. Именно книга хранит в себе все то, что накопило человечество за века своего существования.

Важна любая книга, из какой бы области жизни она ни была. Историческая расскажет нам о наших предках и о героических событиях отечественной и мировой истории. С расстояний прошедших лет мы лучше поймем и оценим наше настоящее, увидим будущее. Научная литература – книги по физике, химии, биологии и другим дисциплинам – поможет освоить законы окружающего мира. Сколько открытий и еще не разгаданных тайн содержат в себе эти книги! Нам только надо научиться читать их и брать самое ценное. Художественная книга погружает нас в увлекательный мир, созданный творческой фантазией писателя. Мы путешествуем вместе с героями, переживаем за них, становимся свидетелями и участниками интересных событий.

Благодаря книге мы познаем мир и взрослеем. Книга учит нас быть умнее, любознательнее. Она становится нашим другом, помощником и учителем.

(По материалам Интернета)

Чтобы что-то глубоко и искренне воспринять, человеку нужен определенный душевный настрой. Если один сидит, а другой мимо него бежит, никакой беседы между этими людьми не получится. Нужно одинаковое, если так можно сказать, течение души.

Так и восприятие природы не терпит суеты. Человек невнимательный, одержимый внутренним беспокойством, не сможет принять неторопливое и гармоничное движение природной жизни. Чтобы общаться с природой, нужно в нее погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и ощутили их роскошную прохладу, их запах, их дыхание. В такой момент возникают в душе человека светлые чувства и высокие помыслы.

Очевидно, что природа обладает мощным эмоциональным воздействием на каждого из нас: встречи с ней наполняют жизнь человека радостью, добротой и любовью ко всему, что его окружает. Красота природы развивает в человеке чувство прекрасного, вдохновляет его на творчество. Сколько замечательных произведений искусства создано под влиянием, казалось бы, знакомых нам пейзажей! А главное, природа воспитывает человека силой своей красоты – без нравоучений и наставлений. Открывая прелесть родной природы, мы открываем в себе большое чувство – любовь к родной земле.

(По В. Солоухину)

Язык - это своего рода зеркало, которое стоит между нами и миром и отражает общие представления всех говорящих на нем о том, как устроен мир. Причем оно отражает не все свойства окружающей действительности, а только те, которые казались особенно важными предкам – носителям этого языка.

Так, в языках некоторых северных народов существует множество названий для снега. Это легко объяснить: снег занимает в их жизни важное место, его количество и состояние очень важны. Например, по плотному снегу удобнее передвигаться, чем по пушистому; в слежавшемся снегу можно делать укрытия, его используют канадские эскимосы при строительстве снежных жилищ – иглу.

Каждый язык отражает свою картину мира и через грамматику. Есть языки, имеющие более тридцати падежей, которые помогают указать точное положение предмета в пространстве. Некоторые лингвисты связывают это с условиями жизни человека в горах. Именно в горной местности такие признаки, как «находиться дальше или ближе», «выше или ниже», «вплотную или вдали», становятся весьма существенными для собеседников.

(По мотивам энциклопедии

«Языкознание. Русский язык».)

Источники:

1. , Кузнецова к экзамену по русскому языку ГИА 9 в 2011 году. Тренировочные задания. – М.: МЦНМО, 2011. – 64с.

2. , Сененко к экзамену по русскому языку ГИА 9 в 2012 году. Тренировочные задания. – М.: МЦНМО, 2012. – 56с.

3. , Чадина язык. Подготовка к ГИА 9 в 2013 году. Диагностические работы. – М.: МЦНМО, 2013. – 64с.

4. , Сененко к экзамену по русскому языку ГИА 9 в 2014 году. Тренировочные задания. – М.: МЦНМО, 2014. – 96с.

Цели:

- Учить видеть структуру текста, работать над выделением главной и второстепенной информации.

- Развивать умение сжимать текст разными способами.

- Учить составлять связный пересказ, не искажающий содержание и не нарушающий логики исходного текста.

Оборудование урока:

- Распечатки текста изложения у каждого ученика (Приложение 1)

- Презентация (Приложение 2)

Ход урока

I. Предварительный этап.

- Прочитайте текст.

- Определите его тему и идею (слайд 3)

- Что такое «микротема»? (слайд 4) Сколько микротем в данном тексте?

- Ваша задача – сжать исходный текст. Какие способы сжатия вам известны? (слайд 5)

- Расскажите о них. (Обобщение, исключение; упрощение) (слайды 6, 7,8)

II. Работа над сжатием исходного текста. (по микротемам)

- Попробуйте сформулировать микротему 1 абзаца (современный зритель может усмотреть недостаток в единообразии средневековых иконописных изображений)

- Подчеркните в первом абзаце самую важную информацию, без которой нельзя обойтись.

Современный зритель, глядя на средневековые иконы, нередко обращает внимание на их некоторое однообразие . Действительно, на иконах повторяются не только сюжеты , но и позы изображенных святых, выражения лиц, расположение фигур. Неужели древним авторам не хватало таланта для того, чтобы преобразить с помощью своей художественной фантазии известные библейские и евангельские сюжеты?

Какую информацию можно обобщить ? (Второе предложение)

Что можно исключить совсем, а что следует упростить и оставить?

- Современный зритель, глядя на средневековые иконы, нередко обращает внимание на их некоторое однообразие. Действительно, на иконах повторяются не только сюжеты, но и позы изображенных святых, выражения лиц, расположение фигур . Неужели древним авторам не хватало таланта для того, чтобы преобразить с помощью своей художественной фантазии известные библейские и евангельские сюжеты?

Запишите получившийся вариант текста (слайд 10):

Современный зритель, глядя на средневековые иконы, обращает внимание на единообразие иконописных изображений и может подумать, что автору не хватало таланта.

- Выделите важную информацию во втором абзаце. Каким способом сжатия вы воспользуетесь в данном фрагменте текста? (исключение )

(слайд 11):

Дело в том, что средневековый художник старался следовать уже созданным произведениям, которые были признаны всеми за образец. Поэтому каждый святой наделялся именно ему присущими чертами внешности и даже выражением лица, по которым верующие могли легко найти его икону в храме.

- Сформулируйте микротему 3 абзаца (Так появились иконописные каноны, для сохранения которых церковь создала специальные пособия по иконописи)

- Упростите первое предложение абзаца и запишите полученный вариант.

- Что можно исключить

без потери смысла? (слайд 12):

Такие образцы со временем становились каноническими. А чтобы художники не ошибались, под руководством церкви создавались специальные руководства по иконописанию. В них подробно объяснялись особенности лиц, цвета и одежд святых. - Сформулируйте 4 микротему. (Настоящий мастер, зная каноны, не нуждался в помощи пособий по иконописи)

- Сожмите текст этого абзаца. Каким приемом вы воспользуетесь? (исключение

, возможно с упрощением

) (слайд 13):

Такие образцы со временем становились каноническими. А чтобы художники не ошибались, под началом церкви создавались специальные руководства по иконописанию. В них подробно объяснялись особенности лиц, цвета и одежд святых. - Самостоятельная работа по выделению важной информации последнего абзаца и сжатию текста.

- Проверка (слайд 14):

Следование традиции не делало работы мастеров бездушными и шаблонными. Художественные шедевры иконописцев до сих пор поражают нас своей духовной глубиной. Они говорят с нами через века, зовут в мир высших ценностей.

Непристойные зайцы, архиепископ в аду, святой Суворов и «инфографика» про Троицу. Линор Горалик поговорила с авторами книги «Страдающее Средневековье» о том, почему нам не стоит так уж гордиться тем, как далеко мы ушли в своем культурном развитии от средневекового человека.

- Про «картиночный» проект «Страдающее Средневековье» знают, кажется, все - а как возникла книга?

Михаил Майзульс, историк-медиевист: Мой ответ делится на две части: одна практическая, другая теоретическая. В практическом плане все совершенно просто - со мной связались создатели паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов, которые предложили сделать книгу по средневековой иконографии для издательства «АСТ». Так все и началось.

А в идейном смысле я пришел к этому проекту, задавшись вопросом о том, как работает «норма» в сакральном - средневековом или современном - искусстве. Что такое нарушения нормы? Что в разные времена разрешалось, а что не разрешалось делать с образами святых и богов? Какие новации в их изображении воспринимались как «эксперимент», а какие - сразу как скандал и богохульство? В свете нынешних карикатурных войн, историй с закрытием выставок или спектаклей и привычки религиозных активистов оскорбляться от имени своих святынь эти вопросы кажутся более чем актуальными.

Понятно, что все это началось далеко не вчера. Скажем, в эпоху Реформации, в XVI веке, шли ожесточенные споры вокруг того, какие образы могут находиться в сакральном пространстве храма, а какие - нет, что есть идол, а что - икона. Когда Католическая церковь в ответ на критику со стороны протестантов решила «очистить» собственный культ от сомнительных изображений, она стала изгонять из иконографии многие образы, которые в Средневековье были вполне в порядке вещей. Например, изображения, где сакральное переплеталось со смешным или непристойным, любую сатиру в адрес духовенства и т.д. Нам может казаться, что по сравнению со Средневековьем, с его «канонами» в сакральном искусстве Нового времени торжествуют сплошные «свободы». Однако это часто совсем не так - и многое из того, что было возможно в Средние века, потом стало казаться сплошным святотатством.

- Как выбирался инструментарий для того, чтобы об этом рассказать?

Майзульс: Я решил подумать о том, какие средневековые сюжеты лучше всего показывают границы тогдашней нормы. И в итоге написал три главы книги: про маргиналии (где священное часто пародируется или смыкается с непристойно-телесным); про гибридизацию и карикатуру (почему на полях псалтирей и часословов, которые вовсе не создавались еретиками, можно было увидеть клириков в виде странных гибридов и это было нормально); про то, как в средневековой иконографии применялись нимбы.

Казалось бы, всем известно, что нимб - исключительно маркер святости. Но в реальности все было устроено гораздо сложнее. Порой нимбы получали даже негативные персонажи - вплоть до Антихриста и самого Сатаны. Дело в том, что нимб, унаследованный христианской иконографией от более древних культов, исходно означал не столько высшую добродетель, сколько высшую (земную и небесную) власть, сверхъестественную природу своего обладателя. И отзвуки этих представлений продолжали жить в средневековом искусстве.

АСТ

Дильшат, что в этом проекте заинтересовало вас - вы ведь в основном занимались «серьезной» средневековой иконографией, у вас классическое искусствоведческое образование?

Дильшат Харман, искусствовед: Да, мы изначально занимались серьезными религиозными изображениями, которые всегда опирались на евангельские тексты или на тексты средневековых комментаторов. В какой-то момент я обнаружила, что есть огромное количество совершенно непонятных средневековых изображений, не вписывающихся в эту картину, - например, рельефов обсценного характера, маргиналий на страницах манускриптов, - и меня мучил вопрос: что это вообще такое? Что это за фаллосы, женщины в непристойных позах, мужчины, демонстрирующие интимные части тела?

- Многочисленные неприличные зайцы.

Харман: Зайцы - это было бы еще ничего. А там неприличные люди! Я стала делать попытки найти источники и объяснения этим образам, и эти занятия спровоцировали переосмысление более серьезных изображений - я стала понимать, как это все связано на самом деле, как складывается общая картина средневековой иконографии, потому что эти образы, конечно, оказались не отдельным явлением, а частью общей визуальной картины. Проект «Страдающее Средневековье» тоже, конечно, мимо меня не прошел - и в нашем русском варианте, и в англоязычных изводах (например, Discarding I mages и многие другие сообщества). Мы недавно говорили с литературным критиком Варей Бабицкой, и она сказала очень любопытную вещь: вот эти средневековые картинки в каком-то смысле становятся скрепой либерального интернет-сообщества.

- Почему? Как?

Харман: Вот именно - почему именно средневековые картинки приобретают такую силу? Почему так мало античных картинок или даже более поздних изображений в сопровождении смешного текста? Потому что средневековое сочетание строгости и свободы производит очень сильный эффект. При этом метод «Страдающего Средневековья» - антииконографический: иконография ищет текстовый источник, а «Страдающее Средневековье», наоборот, берет непонятную картинку и предписывает ей новый текст. И вот в этом пространстве между классической иконографией и новой антииконографией возникает мой интерес к теме - и мое участие в этой книге.

- Сережа, как к этой книге пришли вы?

Сергей Зотов, культурный антрополог: Моя история выглядит несколько иначе: к иконографии я пришел из литературоведения. Главы, которыми занимался я, - про «христианский бестиарий», трехглавые Троицы, про алхимическую иконографию и «профессиональные» атрибуты Бога - все это приходило мне в голову еще очень давно, но жило на уровне, скорее, текстологического интереса. Изображения трогали меня во вторую очередь, а в первую - текст, на котором они основаны. При этом Discarding Images для меня было очень приятным открытием, «Страдающее Средневековье» - тоже, это были сообщества, благодаря которым тема визуального постепенно захлестнула меня. И когда зашел разговор о том, как выстраивать книгу и какие сюжеты мы могли бы в нее включить, у нас, мне кажется, сразу органично сложилось мнение о критериях выбора: все кейсы должны показывать что-то неприемлемое и неприличное (на современный взгляд) в средневековом сакральном искусстве. Поэтому в книгу органично вошли мои излюбленные средневековые иконографические казусы: звериные головы святого Христофора, рожки Моисея, многоглавые и многорукие тетраморфы, монструозные Троицы; аллегории, представляющие Христа в виде представителя некоей профессии или даже неодушевленного предмета; переосмысление христианской образности алхимией. Вся эта иконография для современного человека, особенно живущего в России, выглядит дикой, неуместной и несовместимой с концепцией христианской духовности.

Почти каждый читатель этого интервью наверняка знаком с онлайн-проектом «Страдающее Средневековье». Почему эти картинки находят такой замечательный отклик? Это из-за контраста высокого и низкого?

Майзульс: Мне кажется, дело действительно в контрасте, но в другом. Прежде всего, большая часть картинок «Страдающего Средневековья» вообще не принадлежит к разряду «высокого» или какого-то духовно-возвышенного. Там, конечно, есть миниатюры на библейские или житийные сюжеты. Но, кажется, еще больше иллюстраций из исторических хроник, рыцарских романов, бестиариев, энциклопедий и других светских сочинений. Еще важнее, что большинство этих сюжетов, думаю, нынешними российскими зрителями как нечто высокое совершенно не воспринимается. Вот если бы «Страдающее Средневековье» брало образы, скажем, из древнерусской иконописи и решило накладывать шутки на сцены из жития Сергия Радонежского - вот тогда бы ему сразу припомнили контраст низкого и высокого.

Мне кажется, что мемы на основе миниатюр со средневекового Запада так «взлетели», потому что они подкупают своей инаковостью. Такой же проект с кусочками изображений, взятыми из искусства античности или из русских передвижников XIX века, вряд ли бы оказался настолько востребован. Просто потому, что их визуальный язык слишком хорошо знаком (кому-то - по музеям, кому-то - по репродукциям в учебниках) и в нем нет такой манящей новизны. А средневековый визуальный мир - это нечто странное, непонятное, кое-где романтическое, кое-где варварски-непосредственное, но при этом не настолько чужое, как, скажем, искусство Африки или Японии. Разглядывая его, зритель-неспециалист может восхищаться игрой форм, но не знает, на чем остановить взгляд, так как образы не вызывают у него никаких ассоциаций. А со Средневековьем все идеально совпало: тут и инаковость, и узнавание (рыцари, святые, демоны).

И еще важный фактор: средневековые миниатюры в таком количестве и разнообразии стали доступны массовому зрителю совсем недавно - благодаря тому, что крупнейшие музеи и библиотеки оцифровали и выложили в сеть огромное количество рукописей. Раньше эти залежи были доступны только специалистам и покупателям дорогих альбомов. В музее все разноцветье средневековой миниатюры не увидишь.

Так что, по-моему, одна из главных причин популярности «Страдающего Средневековья» - не в контрасте высокого и низкого, а в контрасте между инаковым и «нашим», «сегодняшним»: рыцарские замки, а на них «баблы» с шутками про собянинскую реновацию.

Как бы читался зрителем проект, аналогичный «Страдающему Средневековью», но с русской православной иконой - она ведь бывает в высшей степени загадочной, нечитаемой, странной? Такой проект мог бы вообще жить - не с точки зрения цензуры, а с точки зрения зрительского восприятия?

Майзульс: Я думаю, что мы бы этого не узнали: такой проект очень быстро прекратил бы свое существование, потому что им бы тотчас занялись как возмущенные граждане, так и всевозможные органы, которые привлекли бы его создателей по всевозможным статьям.

Слушайте, но ведь ваша книга в этом смысле тоже на грани допустимого: вы, кажется, много говорите об изображениях святых, Христа, Богородицы. У вас есть чувство «рискованного проекта»?

Майзульс: Нет, все-таки мы над ними не шутим, а объясняем, как они были «устроены» в Средние века. Да и, кроме того, в России европейская иконография не воспринимается практически никем как сакрально значимая. Для этого она слишком чужая. Поэтому охотников оскорбиться на то, что кто-то недостаточно почтительно прокомментировал изображение, созданное в XIII веке, надеюсь, не найдется. Не знаю, согласятся ли со мной Дильшат и Сергей.

Харман: Я бы сказала так: с одной стороны - да, чужое, но с другой стороны - не настолько чужое, чтобы не опознаваться. Есть какие-то общие темы. Да, в «Страдающем Средневековье» случаются смешные изображения или маргиналии, непонятные широкому зрителю - да и не всякому специалисту понятные без объяснений. Но есть и такие картинки, на которых ты явно видишь изображение святого - пусть и не понимая, какого именно. Как, например, в знаменитом меме со святым Дионисием, держащим свою голову, и репликой, поданной голосом советской учительницы: «А голову ты дома не забыл?» Конечно, юмор строится на том, что, даже если зритель не опознает конкретного святого, он понимает, что это святой. Оскорбление в этом усмотреть можно - но никто не будет этим заниматься, когда существует такое количество более подходящих для нападок вещей.

Зотов: Мне кажется, что создать сообщество, аналогичное «Страдающему Средневековью», на русской православной иконографии - да еще и сообщество популярное, «всенародное» - невозможно. Например, у меня есть небольшой паблик про странную иконографию - «Иконографический беспредел», который возник на волне работы над этой книжкой. Я иногда туда выкладываю «странные» русские иконы - что-нибудь типа святого Григория Распутина или святого Суворова. На сообщество, естественно, подписано какое-то количество верующих людей. Оно им нравится, потому что несет образовательные функции и рассказывает кое-что не только об изображениях, но и о самой религии в уважительном тоне. Но иногда у некоторых подписчиков случаются вспышки гнева, потому что они считают, что я выкладываю неправильные иконы, они не соответствуют православным канонам, их нельзя показывать. Я думаю, что попытайся я сделать это сообщество массовым и с уклоном именно в православную иконографию - оно не было бы таким популярным, все-таки для людей важно расстояние от изучаемого (или осмеиваемого) объекта; поэтому-то в России удобнее говорить о западной иконографии, еще удобнее - о средневековой.

Как изначальные адресаты исследуемых вами изображений их воспринимали (понятно, что и адресатов, и изображений было несметное множество - и все разные, но все-таки)? И насколько хорошо они понимали этот визуальный язык? Вообще как смотрел на эти картинки тот, кому они были предназначены?

Майзульс: Тут нет единого ответа, потому что нет какого-то единого зрителя. У нас в книге есть миниатюры из рукописей, предназначавшихся для очень эксклюзивного, состоятельного, элитарного (в социальном и в образовательном плане) круга. Есть изображения паломнических значков с околосексуальными сюжетами. Скажем, перед нами паломники, но не в облике людей, а как фаллосы и вульвы, одетые в широкополые паломнические шляпы и с посохами в руках. Такие значки производили тысячами из дешевых материалов, и они были доступны любому. Есть изображения публичные, помещавшиеся на стены храмов, а есть сугубо частные, которые никто, кроме их владельцев и их близких, не видел. Соответственно, какой-то единой публики, которая бы что-то воспринимала, понимала или не понимала, не существует.

Плюс когда мы, как историки, пытаемся реконструировать значение тех или иных образов (что делали фаллосы или вульвы на стене церкви, что значат пародийные маргиналии на полях молитвенника), мы обычно исходим из того, что есть визуальный язык, который в эпоху, когда эти образы создавались, был зрителю понятен, а нам, далеким потомкам, утратившим к нему ключ, уже недоступен или доступен частично. Однако нужно понимать, что многие образы и в Средневековье для большинства их зрителей оставались загадкой. Взять, например, сложные иконографические программы витражей, украшающих готические соборы. Основная масса прихожан, вероятно, смотрела на них как на многоцветную мозаику, из которой глаз выхватывал какие-то знакомые фигуры (скажем, святых, которым они пришли помолиться). Но сложные типологические параллели между Новым и Ветхим Заветами средневековый паломник, пришедший к какому-нибудь святому Томасу Бекету в Кентерберийский собор, явно не понимал.

Из нашего сегодня мы, увы, не можем четко разделить все эти аудитории и узнать, что конкретный образ означал для каждого, - просто потому, что текстов, где бы разные категории средневековых зрителей описывали свое восприятие, почти нет. Поэтому наш «средневековый человек» в единственном числе - это всегда проекция исследователя.

Харман: Вообще вопрос о важности зрителя возникает в истории искусства довольно поздно. Например, Эрвин Панофский, знаменитый искусствовед и основоположник иконологии, полагал, что главное - текст, на котором основаны изображения, а кто на эти изображения смотрел и как он их понимал - совершенно неважно. А с другой стороны, у отца иконографии Эмиля Маля уже встречаются рассуждения о зрителе - скажем, о том, что изображения на портале готического собора могли быть почти непонятны крестьянину, более образованный зритель мог уже распознать библейские сцены, а клирик - глубоко проникнуть в их значение. Естественно, сама способность средневековых людей по-разному воспринимать искусство никогда не отрицалась, но задумываться о важности этого восприятия стали в общем-то совсем недавно - и тогда же появились разные подходы к его изучению: например, недавно возникшие феминистический и гендерный подходы начали задаваться вопросом о том, насколько по-разному мужчины и женщины могут воспринимать одно и то же изображение. Еще один подход исследует, для кого создавалась та или иная рукопись, - и интерпретирует изображение соответственно: есть, скажем, знаменитая интерпретация рукописи «Песнопения Ротшильда», сделанная Джеффри Гамбургером и вся целиком построенная на том, что владелец был женщиной; будь владельцем мужчина, интерпретация не имела бы смысла. С точки зрения старой искусствоведческой школы все это - ненужная болтовня: ведь тут в ход идут предположения и интерпретации. Но сегодня у общества появляется язык, на котором можно обсуждать вещи, не обсуждавшиеся раньше, - сексуальность, гендерные проблемы, материнство, родительство, и применим этот язык не только к современной жизни, но и к разговору о прошлом - в частности, о средневековом искусстве. А применив его, мы начинаем видеть то, чего не видели раньше, просто не замечали, потому что нам в голову не приходило, что эти вопросы можно обсуждать. Мне кажется, это удивительным образом расширяет понимание средневекового искусства, понимание того, как оно влияет на нас - и как его воспринимал человек Средневековья.

Сергей, а как воспринимается сегодняшним зрителем современная религиозная иконография, насколько она «читабельна»?

Зотов: Тут очень важно различие между разными конфессиями. Что-то, что неприемлемо для русских православных, для украинских грекокатоликов может быть абсолютно нормальным - скажем, икона Богоматери с младенцем, который держит футбольный мяч, сделанная на Украине к чемпионату мира по футболу, росписи, где среди ангелов, Святого семейства и других святых встречаются политические персонажи: есть, скажем, святое семейство Ющенко, достаточно известная икона. Есть примеры «осовремененных» фресок и в России - например, «Страшный суд» Павла Рыженко, где ад изображен как падение Америки и доллара, а в рай входят только русские. Я думаю, что такие доступные «слои» политизированной информации возникают, в первую очередь, потому, что политика сегодня вездесуща. Многим прихожанам приятно считывать современность в иконах, во фресках, в других церковных произведениях. Но так исторически сложилось, что в православной церкви больше уважения к канону, поэтому иконографические рамки должны в основном оставаться незыблемыми - во всяком случае, так это видит широкая публика, - и, когда православное изображение пытаются осовременить, большинство людей искренне недоумевает или возмущается. В то же время католики абсолютно нормально относятся к такого рода экспериментам, потому что они у них происходили на протяжении всего Средневековья, Нового времени и современности. Поэтому важно понимать, что нет никакой иконографии в вакууме - она всегда заточена под зрителя, и, как результат, «странных» изображений в православном каноне появляется мало, а если они и возникают, то в основном благодаря маргинализированным движениям внутри православия вроде скопцов, царебожников или последователей Русской катакомбной церкви истинно-православных христиан.

Как возникла пресловутая сверхчувствительность современного российского православного человека, оскорбляющегося любым покушением на канон (ясно, что тут тоже нельзя делать никакие обобщения, но общий смысл моего вопроса, наверное, понятен)?

Майзульс: Это вопрос огромный. Я скажу только об одном его аспекте. Во-первых, разные христианские традиции, как Сергей начал объяснять, на самом деле устроены по-разному. В православной (в частности, в русской) версии христианства икона - это материальное отражение небесного прообраза, неизменный эталон, передающийся сквозь века. На самом деле иконография со временем сильно меняется, но часто мыслится как неизменная и неприкосновенная.

В католической традиции Средневековья и раннего Нового времени культовые образы тоже играли огромную роль. А их почитание (с ожиданием от них чудес и видений, попытками силой принудить их к помощи, околомагическими практиками, когда, например, со статуи соскабливали камень или краску, а потом их растворяли в воде и выпивали в надежде на исцеление) было по формам часто аналогично тому, что мы встретим в православном мире. Однако на Западе иконография была намного более изменчива и разнообразна, чем в восточном христианстве, а количество вариаций в трактовке одних и тех же догматов (например, о Троице) было намного больше. Можно сказать, что внутри границ, заданных богословием и церковной дисциплиной, поле художественного маневра мастеров и их заказчиков было сравнительно велико. Поэтому в западном мире издавна была привычка к визуальному разнообразию сакрального.

Во-вторых, мне кажется важной еще одна привычка - к визуальной сатире. На Западе уже в Средневековье, которое воспринимается (в общем-то правильно) как время если не всеобщей, то полувсеобщей веры, насмешливые, пародийные, а то и просто сатирические образы (в том числе направленные против духовенства) встречались даже в самом церковном пространстве. Например, было вполне нормально, что на капители Страсбургского собора вырезан сюжет из популярной средневековой истории про Рейнхарда-Лиса (во французском варианте - Ренара). Чтобы хорошо пожрать, он притворяется клириком и начинает проповедовать перед птицами, а потом пытается их слопать. Так что от Средневековья до нас дошла масса изображений лиса в виде епископа, обращающегося к своей птичьей пастве. Кого эта сцена высмеивала? Хитрецов и лицемеров, которые рядятся в духовных наставников? Духовных наставников, которые порой оказываются хитры и лицемерны, как лисы? Какой бы смысл изначально ни вкладывался в такие изображения, они вполне могли толковаться как сатирический выпад в адрес духовенства в целом. И такие сценки можно было увидеть в храмах.

Потом, в XVI веке, Римская церковь вступает в борьбу с Реформацией. Протестанты активно использовали сатиру, чтобы подорвать легитимность католической иерархии и таинств. В новом контексте пародия на церковные ритуалы, которая в Средневековье была в порядке вещей, стала слишком опасной. И в XVII в. капители с Рейнхардом-Лисом в Страсбургском соборе было решено сбить.

Тем не менее на католическом, а потом и на протестантском Западе многие века существовала мощная традиция визуальной сатиры в адрес духовенства, да и в адрес самих основ вероучения. Например, на полях средневековых часословов можно было изобразить обезьяну в виде священника, который служит мессу, держа в руках горшок с нечистотами. И такие образы создавали вовсе не художники-еретики для заказчиков-еретиков. Это был, видимо, внутрицерковный смех над самими собой или смех светской аристократии над клириками (которые, в общем, тоже часто были выходцами из тех же знатных семейств).

В визуальном пространстве русского православия такого почти не встречалось. Так что возьмите представление об иконе как о священном эталоне, добавьте к нему аллергию на всякую сатиру в адрес веры (воспоминания о советских антирелигиозных кампаниях никуда не делись), приправьте нынешними политико-религиозными играми в традиционные ценности - и получите объяснение, почему столько людей убеждено, что их святыни в опасности.

Харман: Важно при этом не валить все изображения в одну кучу. Те картинки, которые мы видим в «Страдающем Средневековье», - не очень-то священные в том смысле, что им никто не поклонялся. Есть изображения, явно являвшиеся предметом преклонения, - некоторые миниатюры целовали, защищали с помощью специальных занавесочек, - но по сравнению с общим числом миниатюр их не так много. Маргиналии, над которыми смеются, тем более сложно сравнивать с иконами. Я думаю, что православная гиперчувствительность относится именно к иконам, потому что на икону молятся, она - больше чем просто картина. Если же «ВКонтакте» появится сообщество, которое будет использовать не иконы, а, скажем, какие-нибудь византийские миниатюры из псалтирей, рельефы - например, из Дмитриевского собора во Владимире, - это вряд ли кого-то оскорбит. Не все, относящееся к искусству древнерусскому, византийскому и так далее, обладает той же степенью высоты и священности, что и икона.

Мне кажется, что противостояние условно оскорбленных верующих современному искусству говорит нам, что речь идет не только об иконе, - но, конечно, без проверки этот тезис остается умозрительным, да и неизвестно, насколько там оскорбленность искренняя, а насколько заказная.

Майзульс: Я даже могу дать совет потенциальным создателям «Страдающего русского Средневековья»: им стоит взять за основу тысячи миниатюр Лицевого летописного свода Ивана Грозного - там рассказывается библейская, античная, византийская и русская история. И найдутся сюжеты на любой вкус.

Мне кажется, они порвут рынок. А какую роль играло в средневековом часослове изображение обезьяны-епископа с ночным горшком? Для чего иллюстратор помещал его на полях книги, заказанной вполне себе набожным патроном?

Майзульс: Такие изображения играли множество ролей, некоторые из них от нас уже ускользают. Но базовые - это все-таки, думаю, развлечение и услаждение взора заказчика. Часто с примесью сатиры на разные сословия. Ведь обезьяны и другие звери изображали не только духовенство (пап, епископов и аббатов, монахов разных орденов, приходских священников) - были обезьяны-рыцари или врачи, разглядывающие склянки с мочой, горожане и крестьяне.

Порой странные маргиналии на самом деле привязаны к тексту - но не к его общему смыслу, а к конкретным отрывкам или словам, которые они визуализируют или как-то обыгрывают. Некоторые из таких рисунков могли служить чем-то вроде зарубок, помогающих взгляду читателя ориентироваться в священном тексте или в гигантском, состоящем из тысяч параграфов юридическом трактате.

Зотов: При этом не только католики и протестанты были свободолюбивыми художниками, рисовавшими «странные» вещи, - в исламской традиции тоже можно обнаружить интересные и совершенно нестандартные, на современный взгляд, изображения. Особенно интересные процессы происходили в регионах, где влияние других религий - например, христианства или гностических течений - было достаточно сильным. Особенно отличились народы, которые проживают в Албании, - существует абсолютно чудесная иконография как у мусульман-бекташей, так и у христиан, которые живут рядом с ними. На христианских иконах мультиконфессиональной Албании можно увидеть минареты мечетей на заднем фоне, потому что в Средневековье на изображениях библейских сцен вообще было принято рисовать не воображаемую «древнюю» архитектуру, а ту, что окружала художника (в Европе вместо минаретов мы увидим готические соборы). В свою очередь, бекташи рисовали что-то вроде «исламской Троицы» - Мухаммеда, Фатиму и имама Али в окружении ангелов, будто сошедших с католических икон. Для бекташей влияние христианской иконографии было настолько сильным, что они могли изображать исламских святых примерно в той же манере, в которой христиане изображали своих. В Иране уже в XX веке создавались изображения молодого Мухаммеда, основанные на известной фотографии Рудольфа Леннерта. Это, конечно, абсолютно еретическая вещь для суннитов: в их иконографии в принципе изображение живого существа не очень-то приветствуется, а уж людей и тем более Пророка - и вовсе запрещено. Но на персидских миниатюрах и современных шиитских образах мы можем видеть неприличные, с точки зрения современных и средневековых суннитов, изображения Мухаммеда, иногда даже с не закрытым вуалью лицом.

Майзульс: Вообще интересно, что средневековые образы порой продолжают будоражить современное сознание, в том числе и в Европе. В частности, это бывает связано с напряжением между западным и исламским миром - или, скорее, с претензиями мусульманских радикалов к старой христианской иконографии (которая, само собой, была предельно далека от политкорректности). В соборе Сан-Петронио в Болонье есть фреска, изображающая Страшный суд (XV век), где - вслед за «Божественной комедией» Данте - в аду изображен пророк Мухаммед. В 2000-е годы о ней заговорили в новостях, когда некоторые представители мусульманской общины заявили, что присутствие Мухаммеда в преисподней означает оскорбление ислама (и это чувство отчасти можно понять). Один из радикальных исламистских лидеров Адель Смит, глава Союза мусульман Италии (известный требованием убрать из школ распятия и запретить преподавание Данте в школах с большим процентом учащихся-иммигрантов), обратился к папе римскому и архиепископу Болоньи с призывом уничтожить фреску. А в 2002 г. итальянская полиция арестовала пять исламистов, которые, как утверждали, собирались атаковать базилику.

Я бы хотела как раз поговорить о том, что под землей, про врага веры и его царство. Мне всегда казалось, что у автора визуальных высказываний в православии было при изображении ада больше свободы, чем при изображении мира горнего; что здесь собирался и православный бестиарий (у которого, конечно, есть и наземный филиал), и даже какие-то сатирические образы появлялись...

Зотов: Конечно, в изображении ада художник мог позволить себе больше, чем в изображении мира горнего. Это прекрасно иллюстрируется тем фактом, что на изображениях Страшного суда в аду наряду с простыми грешниками и еретиками очень часто оказывалось еще и католическое духовенство - эта традиция была особенно распространена в Италии; в Германии на некоторых фресках до сих пор можно увидеть людей с тонзурой, католических монахов, жарящихся в аду. Католики рисовали своих монахов в адском пламени для того, чтобы показать, что клирики не отправляются на небеса автоматически только за то, что они служат Богу. Любой человек может быть грешным или праведным, и в посмертной жизни Бог оценит его заслуги. Но после того, как протестанты начали создавать примерно такие же изображения, подчеркивая, что на картинках именно католическое духовенство, такие изображения попали под запрет. В принципе, любое изображение ада - будь то буддийская нарака, китайский диюй или японский дзигоку - это потенциальная возможность продемонстрировать внутри сакрального пространства что-то неслыханное и невиданное, несовместимое с религиозной моралью, например, насилие.

Майзульс: Однако ад аду рознь. Одно дело, когда мы просто изображаем преисподнюю с нагими грешниками и упражняемся в том, как бы поизобретательнее показать демонов-палачей и все немыслимые казни, которыми они там заведуют. Другое - когда мы помещаем в преисподнюю конкретные социальные типажи и даже конкретных исторических персонажей. Сергей прав: в западных образах преисподней мы часто видим католических клириков (папы опознаются по их тиарам, епископы - по митрам и т.д.), поскольку они - тоже люди и у них нет иммунитета от греха. Но дурные епископы и священники встречаются и на древнерусских фресках или иконах Страшного суда, где в нижнем правом углу обычно помещается море пламени. Разница между православной и католической иконографиями состояла, прежде всего, в детализации и политической актуальности таких образов. На западных Страшных судах в адском пламени можно порой увидеть не только обобщенные типажи («дурных монахов», «рыцарей-грабителей», «иудеев»), но и реальных персон из далекого и недавнего прошлого (от древних ересиархов до королей-тиранов).

Харман: В православной традиции тоже есть такие прецеденты - сразу в голову приходят изображения Лермонтова и Толстого в аду. Лермонтов в аду был изображен в сцене Страшного суда в храме Рождества Богородицы в Подмоклове. Лев Толстой в аду тоже появился на периферии, в Знаменской церкви села Тазово Курской области. Это изображения очень знаменитых людей, которые воспринимаются заказчиками как грешники и размещаются на фресках по их просьбе. Я думаю, таких случаев гораздо больше, чем нам известно; перед нами взаимодействие искусства и реальности, реакция искусства, которое показывает не «как есть», а «как должно быть».

Зотов: В целом же на протяжении многих веков изображения православного ада в чем-то менялись, но схема оставалась очень жесткой. Конечно, художник мог изобразить демона разными способами или показать каких-то актуальных и неугодных Церкви персонажей в преисподней - но на самом деле сегодня «необычные» изображения на православных иконах гораздо чаще имеют отношение к горнему, так как ад сильно регламентирован. В то же время такая известная православная икона с необычной иконографией, как «Чернобыльский Спас», созданная в России и переданная в Киев, показывает, что ядерная катастрофа - это ад на земле. Так образ ада радикально переосмысливается исходя из современных реалий.

Между миром горним и преисподней находится мир дольний; ваша книга рассчитана, если я правильно понимаю, не только на экспертов, но и на читателей, для которого эти образы могут лежать за пределами «высокого искусства». Почему важно говорить о них с таким читателем?

Зотов: В XIX веке имел место скандал, сильно продвинувший вперед искусствоведение как науку. Он связан с именем Джованни Морелли - искусствоведа-самоучки, который сумел придумать инновационный способ атрибуции картин. Раньше исследователи смотрели на какие-то характерные черты работы того или иного художника - например, на улыбку в работах да Винчи - и пытались основывать атрибуцию на них. А Джованни Морелли впервые заметил, что можно обращать внимание на считавшиеся совершенно незначимыми, вторичными элементы изображения, использовать статистику - и получать удивительные результаты в плане атрибуции. Например, можно приглядеться к форме ушей или пальцев второстепенных персонажей - к тому, что искусствоведы обычно не воспринимают как нечто важное. На основе этого метода он безошибочно атрибутировал очень много картин - чем, естественно, шокировал искусствоведов, потому что в их понимании все эти мелкие детали анализировать было просто неприлично. Как это так - человек пытается анализировать высокое искусство криминалистическими способами, упуская всю духовность! Так вот - мы в своей книге описываем изображения, о которых до сих пор не очень удобно и не очень прилично говорить (как минимум в кругах неспециалистов). Можно посмеяться над этими изображениями, как это делает «Страдающее Средневековье», но если начать осмыслять их и думать, откуда и почему они появились, то разговор пойдет на грани запретного - придется поднимать темы, которые не принято обсуждать в современном обществе: секс, гендерные отношения, насилие, смерть, монструозное, мирское внутри сакрального.

Майзульс: Любопытно, что в XIX веке, когда, по сути, начинается профессиональное изучение средневековой иконографии, многие из тех сексуальных, странных, нестандартных образов, которые в последние десятилетия захватили воображение историков, почти не удостаивались комментариев со стороны исследователей. Это понятно - им еще предстояло описать основной массив библейских сюжетов, историй из житий святых. Не до «маргиналий». Но дело не только в этом. Когда исследователи сталкивались с тем, что сами считали недозволенным и невозможным (например, с «непристойностями» на стенах храмов), они часто описывали это так уклончиво, что читатель, вероятно, не мог толком понять, что именно там изображено, либо просто отказывались видеть очевидное.

В нашей книге есть фрагмент, посвященный сексуальным образам в романской скульптуре Франции, Испании, Англии и Ирландии. Существуют ирландские фигуры под названием «шила-на-гиг» - это женские персонажи (чаще всего помещавшиеся на стены храмов), которые раздвигают себе руками вульву. Одна из самых известных таких фигур находится в Англии, на стенах церкви в деревне Килпек. Один английский исследователь в XIX веке, описывая этот храм, сообщал, что видит шута, который раздирает себе грудь и открывает сердце. При этом абсолютно очевидно, что грудь находится в совершенно другом месте. Видимо, викторианские приличия не позволяли увидеть немыслимое. Такие реакции - даже со стороны историков - регулярно встречаются и в XX веке.

Мы хотели бы рассказать нашим читателям о сюжетах, которые либо почти не проговаривались на русском языке, либо проговаривались слишком вскользь, либо - как это было со средневековой пародией - в основном обсуждались на материале текстов, а не изображений.

Кроме того, мне, наверное, было важно показать, насколько средневековая иконография была разнообразна. Одна из самых опасных вещей - это мышление о культуре с помощью готовых этикеток. Когда речь заходит о Средневековье, люди сразу начинают спрашивать историка, действительно ли этот период был таким мрачным и черным, как это обычно считается. Просто Средневековье воспринимается как гигантский монолит, который можно описать с помощью одной краски. Например: «Это было время высокой христианской духовности и смелой рыцарственности». Или: «Это была страшная эпоха мракобесия и невежества». Однако на самом деле как нет единого «средневекового человека», так нет и никакого единого «Средневековья».

Средневековая христианская иконография столь же разнообразна. Крошечный амулет с изображением фигурки святого из Южной Италии, резьба на воротах церкви в Норвегии, монастырская рукопись из Ирландии, алтарь, написанный Яном ван Эйком для богатого бюргера, совершенно не похожи друг на друга, питаются из разных источников и совсем по-разному «устроены».

Наша книжка рассказывает про границы между сакральным (образами Христа, Богоматери и святых) и смешным, сексуальным, магическим, алхимическим. О переплетении миров, которые в Новое время сталкивались намного реже (да и то обычно в пространстве так называемой народной культуры) либо вовсе считались несовместимыми. Мне хотелось показать, насколько границы священного подвижны и неоднозначны, как они меняются с веками и, в общем, насколько они зачастую условны.

Харман: С одной стороны, как мы и написали в предисловии, хочется вернуть зрителя к изначальному пониманию изображений, показать, на чем они основывались с точки зрения классической иконографии. С другой стороны, хочется объяснить, что были изображения, которые не основаны на текстах, но тем не менее их все равно можно классифицировать, увидеть в них отсылки к социальному и культурному контексту. Они могут казаться совершенно хаотическими и непонятными - но тем не менее их можно разделить на категории и показать законы, по которым изображения строятся. Еще одна задача - сопоставить изображения, которые иллюстрируют одни и те же концепции и тексты, но меняются в соответствии с целями заказчиков или восприятием авторов. Есть и особый нюанс. С точки зрения того же Эмиля Маля, имеет значение только то, что было создано сознательно, а то, что появляется бессознательно, совершенно не важно и не заслуживает анализа - это просто фантазии. Мы же хотели показать, что, может быть, даже сам художник работал не вполне сознательно - например, что какие-то жесты он передавал в своих работах совершенно машинально. Сейчас мы смотрим на эти элементы иконографии и видим логику, которую тоже можно как-то объяснить, проанализировать и понять. Мы хотели показать читателю, что средневековое искусство - это не замкнутый, навсегда сложившийся феномен, но вещь, которая развивается в силу нашей способности по-новому ее увидеть.

Зотов: Мне, в свою очередь, кажется, что очень важно если не разрушить, то хотя бы поколебать уверенность массовой культуры в том, что средневековый человек вставал с утра, надевал шлем, рубился насмерть на турнире, сжигал пару еретиков, спасал красавицу в башне, а перед сном надевал чумную маску и засыпал. Для меня иконография - в первую очередь, окно в то, как думал человек в Средневековье, и при внимательном рассмотрении начинаешь понимать, что тогдашний человек и человек теперешний не так уж и сильно различаются в своих стремлениях и исканиях. Например, средневековый человек так же, как и мы, хотел денег - и поэтому занимался алхимией. Боялся насилия внешнего мира, боялся закона - так возникло изображение Христа с дубинкой, который разгоняет верующих, поедающих яйца в пост. Пытался найти философскую истину - и выстраивал сложные концепции того, как устроен Бог и как устроена Троица; хотел показать непростые отношения между ипостасями наглядно - и рисовал своего рода «инфографику» о Троице. Ему нужно было удовлетворить свои романтические и сексуальные потребности - и мы видим «неприличный» декор на храмах, изображения с эрекцией Христа в сценах распятия, миниатюры на сюжеты о поцелуях и объятиях монахинь с Иисусом. Средневековый человек жаждал развлечений - и увлекался изображениями диковинных монстров на полях... Словом, он был похож на современного и не являлся каким-то чуждым для нас существом. Поэтому гордость современного человека по отношению к средневековому, возможно, должна быть сильно поуменьшена: да, мы проделали долгий путь, и невозможно отрицать наши достижения, но внутри нас до сих пор сидит примерно тот же человек, что и 1000 лет назад.

Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии. - М.: АСТ, 2018. 416 с.

ИСКЛЮЧЕНИЕ При ИСКЛЮЧЕНИИ необходимо: выделить главное (существенное) и детали (подробности); убрать детали; пропустить предложения, содержащие второстепенные факты; пропустить предложения с описаниями и рассуждениями; объединить существенное; составить новый текст. ГИА-9

УПРОЩЕНИЕ При УПРОЩЕНИИ необходимо: заменить сложное предложение простым; заменить предложение или его часть указательным местоимением; объединить два или три предложения в одно; разбить сложное предложение на сокращённые простые; перевести прямую речь в косвенную. ГИА-9

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ 1 АБЗАЦА Современный зритель, глядя на средневековые иконы, нередко обращает внимание на их некоторое однообразие. Действительно, на иконах повторяются не только сюжеты, но и позы изображенных святых, выражения лиц, расположение фигур. Неужели древним авторам не хватало таланта для того, чтобы преобразить с помощью своей художественной фантазии известные библейские и евангельские сюжеты?

2 абзац Дело в том, что средневековый художник старался следовать уже созданным произведениям, которые были признаны всеми за образец. Поэтому каждый святой наделялся именно ему присущими чертами внешности и даже выражением лица, по которым верующие могли легко найти его икону в храме.